青森県つがる市柏広須字宮井の柏村発祥の地(訪問日:2024年1月3日) 大柏の下、農村公園の一角に鳥居が設けられています。

大柏の下、農村公園の一角に鳥居が設けられています。 3基の民間信仰塔を祀っているようです。向かって左から掲載します。

3基の民間信仰塔を祀っているようです。向かって左から掲載します。

文字庚申塔

文字庚申塔

刻銘「慶應四戊辰年三月十二日(1868) / 工藤治助(ほか12名略) / 庚申」

自然石型、彫像(日天月天、瑞雲)

二十三夜塔①

二十三夜塔①

刻銘「□〜□廿三日 / 二十三夜」

自然石型、彫像(日天月天)

二十三夜塔②

二十三夜塔②

刻銘「昭和三十年八月二十三日(1955) / 金婚記念 / 天月夜見大神」

刻銘「昭和三十年八月二十三日(1955) / 金婚記念 / 天月夜見大神」

半加工自然石型

おまけ 柏の木。この木が旧柏村の名前の由来だそうです。枝振りも豪快でまだまだ大きくなりそうです。

柏の木。この木が旧柏村の名前の由来だそうです。枝振りも豪快でまだまだ大きくなりそうです。

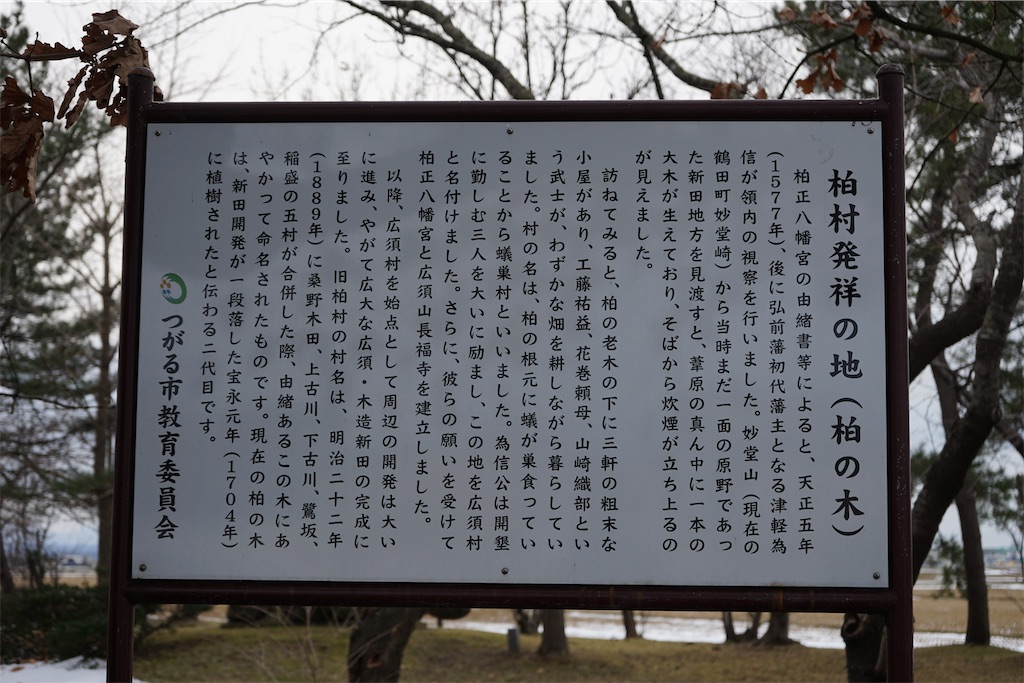

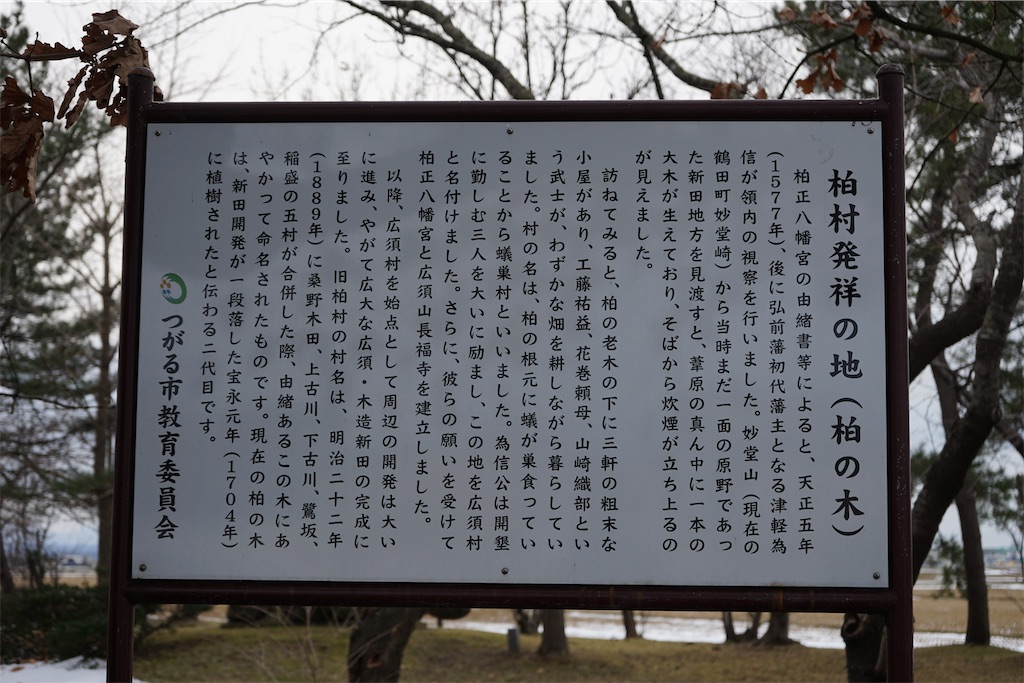

つがる市教育委員会設置の説明書きもありました。

公園内には他にも、大きな自然石に石板をはめ込んだ記念碑があります。

公園内には他にも、大きな自然石に石板をはめ込んだ記念碑があります。

「柏村 発祥之地 青森県知事竹内俊吉」「天正四年三月津軽藩祖為信公によって世に出て以来四百周年を記念しこの碑を建立す 昭和五十一年十一月二日 柏村長小関二郎」と刻まれていました。

「柏村 発祥之地 青森県知事竹内俊吉」「天正四年三月津軽藩祖為信公によって世に出て以来四百周年を記念しこの碑を建立す 昭和五十一年十一月二日 柏村長小関二郎」と刻まれていました。

柏村発祥の地の所在地

大柏の下、農村公園の一角に鳥居が設けられています。

大柏の下、農村公園の一角に鳥居が設けられています。 3基の民間信仰塔を祀っているようです。向かって左から掲載します。

3基の民間信仰塔を祀っているようです。向かって左から掲載します。 文字庚申塔

文字庚申塔 二十三夜塔①

二十三夜塔① 二十三夜塔②

二十三夜塔② 刻銘「昭和三十年八月二十三日(1955) / 金婚記念 / 天月夜見大神」

刻銘「昭和三十年八月二十三日(1955) / 金婚記念 / 天月夜見大神」 柏の木。この木が旧柏村の名前の由来だそうです。枝振りも豪快でまだまだ大きくなりそうです。

柏の木。この木が旧柏村の名前の由来だそうです。枝振りも豪快でまだまだ大きくなりそうです。

公園内には他にも、大きな自然石に石板をはめ込んだ記念碑があります。

公園内には他にも、大きな自然石に石板をはめ込んだ記念碑があります。 「柏村 発祥之地 青森県知事竹内俊吉」「天正四年三月津軽藩祖為信公によって世に出て以来四百周年を記念しこの碑を建立す 昭和五十一年十一月二日 柏村長小関二郎」と刻まれていました。

「柏村 発祥之地 青森県知事竹内俊吉」「天正四年三月津軽藩祖為信公によって世に出て以来四百周年を記念しこの碑を建立す 昭和五十一年十一月二日 柏村長小関二郎」と刻まれていました。